XFEL: Meilenstein für die Hochdruckforschung

Meilenstein für die Hochdruckforschung

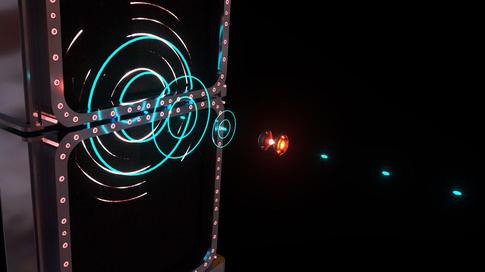

Blick in die Reaktionskammer mit dem Revolver für bis zu sechs Diamantstempelzellen im Zentrum.

Der europäische Röntgenlaser European XFEL eröffnet neue Perspektiven für die Hochdruckforschung: Ein internationales Team hat erstmals mit den intensiven Laserblitzen des Röntgenlasers Proben in sogenannten Diamantstempelzellen erhitzt und durchleuchtet. Die Versuche haben die Erwartungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlich übertroffen, wie das 50-köpfige Team unter Leitung von Stewart McWilliams von der Universität Edinburgh nach Abschluss der Experimente berichtete.

Diamantstempelzellen (Diamond Anvil Cells, DAC) gehören zu den Standardinstrumenten der Hochdruckforscher. In ihnen pressen zwei kleine und ultraharte Diamantstempel winzige Proben zusammen und erzeugt dabei Drücke, wie sie beispielsweise im Inneren der Erde herrschen. Dadurch können Geowissenschaftler die Verhältnisse im Inneren unseres Planeten simulieren und wichtige Informationen über Erdkern und Erdmantel in Erfahrung bringen. „Bislang haben wir solche Diamantenstempelzellen nur an Speicherringen wie PETRA III verwendet“, erläutert DESY-Mineraloge Hanns-Peter Liermann. „In den deutlich stärkeren Strahl eines Freie-Elektronen-Lasers haben wir sie bis vor kurzem noch nie gehalten, wir wussten gar nicht, ob das überhaupt funktioniert.“

An der High Energy Density (HED) Messstation nahmen die Forscherinnen und Forscher nun erstmals eine neue Interaktionskammer in Betrieb, die speziell auf Experimente mit Diamantstempelzellen am European XFEL zugeschnitten ist. „Derzeit kann nur der European XFEL harte Röntgenstrahlen mit einer ausreichend hohen Energie liefern, um die Diamantstempel leicht zu durchdringen", sagt Ulf Zastrau, der Gruppenleiter des HED-Instruments. Die Vakuumkammer besitzt einen Revolver für 6 DACs zur optimierten Nutzung der Strahlzeit, zwei große Flächendetektoren für die Aufzeichnung der Beugungsmuster sowie ein optisches System zur Abbildung der Proben und berührungsfreien (pyrometrischen) Temperaturmessung.

Der komplexe Aufbau wurde von DESY als Beitrag im Rahmen des Konsortiums Helmholtz International Beamline for Extreme Fields (HIBEF) entwickelt, in dem sich eine Reihe Institute unter Federführung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) zusammengeschlossen haben um Experimente unter Extrembedingungen zu verwirklichen, die in dieser Form nur mit Expertise der Partner und den Strahleigenschaften des European XFEL möglich sind.

Stroboskop-Belichtung: KÌnstlerische Darstellung des zweistufigen Experimentiervorgangs, bei dem ein erster Röntgenlaserblitz die Probe in der Diamantstempelzelle (Mitte) zunÀchst erhitzt und der nachfolgende Blitz sie dann durchleuchtet. Dabei erzeugt das Röntgenlicht sogenannte Debye-Scherrer-Ringe auf dem Detektor, aus deren Analyse sich die Struktur der Probe bestimmen lÀsst. Bild: DESY, Jona Mainberger

In den ersten Experimenten mit DACs am European XFEL ging es dem Team zunächst um systematische Untersuchungen als Grundlage für zukünftige Experimente. So testeten die Forscherinnen und Forscher beispielsweise, ob die Diamantstempelzellen einer mehrfachen Belichtung mit den intensiven Röntgenpulsen des European XFEL überhaupt standhalten, ob und wie sich die Probe durch einen ersten Röntgenpuls erhitzen und mit einem weiteren Puls unmittelbar danach untersuchen lässt, wie die beobachtete Temperatur vom zeitlichen Abstand der Pulse abhängt und ob der intensive Röntgenblitz möglicherweise chemische Reaktionen zwischen Probe und Druckübertragungsmedium oder den Diamanten auslöst.

Während die Forscher erst am Anfang der detaillierten Auswertung der umfangreichen Daten stehen, können sie schon über erste Beobachtungen berichten: DACs mit Drücken bis eine Million bar überstehen demnach tatsächlich mehrfache Belichtungen mit dem Strahl des European XFEL. Geeignete Proben konnten durch den Röntgenstrahl stark erhitzt und in einigen Fällen auch geschmolzen werden. Nicht zuletzt wurden chemische Reaktionen sowie Phasenübergänge in den Proben durch den Röntgenstrahl induziert und beobachtet. Weitere Experimente sind bereits beantragt, um das volle Potenzial der Forschungsmöglichkeiten mit Diamantstempelzellen am European XFEL auszuloten.

Weiterführende Informationen: HIBEF-Homepage